サイバー攻撃の脅威は年々増加しており、大企業だけではなく中小企業にもその対象は広がっています。

攻撃者は企業の脆弱性を突き、情報漏えいや業務停止を引き起こすことが多く、これにより企業は金銭的損失や信用の失墜という深刻な影響を受けます。

企業を守るための具体的な対策としてのサイバーリスク対策の重要性と、契約しやすい「ミニサイバー費用保険」について解説します。

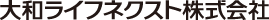

1.サイバー攻撃の現状について

新聞やテレビでは毎日のように「サイバー攻撃」について目にしますが、実際はどのくらい起こっているのでしょうか。

日本損害保険協会によると、2022年にダークネット(未使用IPアドレス)観測網で観測されたサイバー攻撃関連通信は1IPアドレスあたり約183万件まで増加しています。

(出典:サイバー保険特設サイトー一般社団法人日本損害保険協会)

https://www.sonpo.or.jp/cyber-hoken/risk/

2024年にもサイバー攻撃による被害は多数報告されており、鉄道会社がサイバー攻撃を受けたことで交通系決済システムに障害がおきた事例や、大手出版社がランサムウエアを含むサイバー攻撃を受けたことで同社が提供するウェブサービスが広く停止した事例などがありました。

(出典:警察庁サイバー警察局)

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R6kami/R06_kami_cyber_jousei.pdf

いずれも有名企業や上場企業などが狙われたケースですが、2022年に名古屋の有名自動車メーカーが狙われたケースでは、600社ある同社のグループ会社の1社が攻撃を受けたことで14もの工場のラインが止まりました。

(出典:日経クロステック)

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/nmc/18/00011/00162/

サイバー攻撃のターゲットは企業規模を問いません。セキュリティ対策が十分にされていない企業を踏み台として大企業に侵入しようとする「サプライチエーン攻撃」が増加しています。

2.サイバー保険の加入状況

一般社団法人日本損害保険協会によると、2020年時点でのサイバー保険への加入率は企業全体で7.8%、企業規模別では大企業が9.8%、中小企業が6.7%となっています。(出典:国内企業のサイバーリスク意識・対策実態調査2020年 一般社団法人日本損害保険協会)

https://www.sonpo.or.jp/cyber-hoken/data/2020-01/pdf/cyber_report2020.pdf

※ここでのサイバー保険は、損害保険会社各社で従来より発売している保険を指しており、今回あいおいニッセイ同和損害保険株式会社が発売するミニサイバー費用保険のことではありません。

サイバー保険自体が、発売よりまだ10年経っていない点を考慮しても、他の損害保険商品と比較して普及率は低くなっています。普及が進んでいない理由として、認知度の低さが挙げられます。

同調査によると、41.6%の企業が「サイバー保険について知らない」と回答しています。

3.サイバー保険とは何か

サイバー保険とは、どのような補償をする保険なのでしょうか。損害保険会社によって内容の違いはありますが、ここでは一般社団法人日本損害保険協会のHPを参考にご案内いたします。

(出典:サイバー保険特設サイトー一般社団法人日本損害保険協会)

https://www.sonpo.or.jp/cyber-hoken/

【対象となる事故】

サイバー保険で対象となる事故は以下のとおりです。

・他人の情報の漏えいまたはそのおそれ(従業員の持ち出し、メール誤送信を含む)

・ネットワークの所有・使用・管理に起因する他人の業務の阻害

・サイバー攻撃に起因する他人の身体傷害・財物損壊

※保険会社によって内容が異なることがありますのでご注意ください

【補償内容】

サイバー保険で補償される内容は以下のとおりです。

➀費用損害

サイバー事故に起因して一定期間内に生じた各種費用が補償されます。

具体的には次のような費用です。

(出典:サイバー保険特設サイトー一般社団法人日本損害保険協会)

https://www.sonpo.or.jp/cyber-hoken/about/

②損害賠償責任

情報の漏えいやIT事故、サイバー攻撃に起因する対人・対物事故が発生した場合に損害賠償金や訴訟費用が支払われます。

③利益損害

ネットワーク構成機器等の機能が停止することによって生じた利益損害(喪失利益・収益減少防止費用)や営業継続費用が補償されます。

以上が日本損害保険協会が案内している基本的なサイバー保険の内容ですが、実際に販売されているサイバー保険では損害保険会社ごとに特色を出した特約などをセットしており、補償内容が複雑化しています。

そのため「サイバー保険の補償内容がよく分からない」といった声も聞かれています。

また、保険料の算出にあたって、業種・売上高・事故の有無の他に、ITセキュリティに関する詳細な質問書の提出を求められるケースもあります。

「とりあえず見積りだけもらおう」と思っても、想定より手間と時間がかかってしまい、導入を断念する企業も少なくないようです。

4.ミニサイバー費用保険について

「サイバー保険に入りたいけど内容が難しくて分からない」

「契約手続きが面倒」「保険料が高い」

などの理由でサイバー保険の契約を見送っていた企業様にぜひ知っていただきたいのが、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の【ミニサイバー費用保険】です。

「保険料を抑えながらサイバー対策費用を補償する、シンプルで新しい保険」をキャッチフレーズにしており、契約しやすいサイバーリスク対策費用に備える保険となっています。

契約しやすい理由は次のとおりです。

➀簡単に保険料の見積りができる

従来のサイバー保険のような細かなITセキュリティに関する質問書などは不要です。

専用のWebサイトにログインして業種、売上高、事故歴、支払限度額の4つの質問に回答するだけで、その場ですぐに保険料が分かります。

②初期対応コストに特化したシンプルな補償内容

補償対象は、サイバー攻撃発生時の初期対応に必要な費用に限定されています。

具体的には、最初に必要となる原因調査費用をはじめ、法律相談費用やコンサルティング費用などを補償します。

※損害賠償責任・利益損害はミニサイバー費用保険の補償対象外となっておりますのでご注意ください、

③負担感の少ない保険料

補償限度額100万円/200万円/300万円の3プランがありますが、300万円のプランを選択された場合でも保険料は最高で年間47,500円です。

※保険料は売上高と事故の有無によって異なります。

特定非営利法人日本ネットワークセキュリティ協会によると、サイバー攻撃によるインシデント発生時に生じる損害として、事故原因・被害範囲調査費用が300万円~400万円、法律相談費用が数十万円がかかるといわれています。

(出典:日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA))

https://www.jnsa.org/seminar/2024/active/data/20240718-3.pdf

すべての損害をカバーできないケースも想定されますが、初期対応の費用負担が抑えられるため、『まずは保険に契約しておこう』という企業様にとって負担感の少ない保険料となっています。

※年間売上高10億円までの企業様が対象となっています。

※引き受け対象外の業種がございます。対象外業種の詳細は専用Webサイトの「対象外業種一覧」をご確認ください。

5.ご契約にあたって

ミニサイバー費用保険のご契約手続きはオンラインのみとなります。

ご契約を希望される企業様は、下記バナーより専用Webサイトにログインください↓

なおミニサイバー費用保険では保険証券は発行されません。

専用Webサイト内で設定したマイページをご活用ください。

専用Webサイトの操作方法に関するお問い合わせは下記までお願いします。

詳しい説明や資料をご希望の企業様は、下記URLより大和ライフネクスト

インシュアランスエスコート部までお気軽にお問い合わせください。

こちらは概要を説明したものです。

ご契約にあたっては必ず「ミニサイバー費用保険のご案内」パンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。

また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。

ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。

<引受保険会社>

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

関西企業営業第二部営業一課

〒530-8555

大阪府大阪市北区西天満4-15-10

TEL 050-3461-8250(代表)

FAX 06-6363-3279

<取扱代理店>

大和ライフネクスト株式会社

《インシュアランスエスコート部ソリューション課》

〒107-0052 東京都港区赤坂5-1-33 TEL 0120-75-0032

《インシュアランスエスコート部パートナー課》

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-22 TEL 0120-923-566

(受付時間)平日:午前10時から午後5時まで

2025年1月承認 B24-103592