建設業界におけるリスク管理の重要性

昨年、建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、長時間労働が制限されました。

いわゆる「建設業2024年問題」です。建設作業員にとっては休日が増える、労働時間が短くなるなどの時間面や健康面でのメリットがあります。

一方で、建設業者としては工期の遅れを取り戻すための残業や休日出勤が難しくなり、工期管理が一層厳しくなっているのが実状です。このような状況で特に気を付けなければならないのが、事故の増加です。

作業を急ぐあまり安全対策が疎かになる、作業員に対して実施すべき安全教育の機会が減少するなど事故が増加する懸念があることに注意をしましょう。

あってはならない労働災害事故、公衆災害事故ですが、万が一、事故が発生してしまった場合の対策の一つに「適切な損害保険への加入」があります。適切な損害保険に加入しておくことは、万が一の事故や災害発生時に経済的な負担を軽減し、事業の継続を支える重要な手段となります。

本コラムでは建設業者が加入するべき損害保険についてご案内いたします。

また損害保険会社は、建設業者の皆様のお役に立つために損害保険商品をバージョンアップし続けています。

コラムではこれらの改定についても案内していく予定です。

第1章: 建設業者が加入すべき損害保険の種類

建設業の事業において、想定されるリスクとそれに対応する保険商品は次のとおりです。

【想定されるリスク①】

自社従業員もしくは下請け業者の従業員の業務中・通勤途上のケガのリスク

⇒労災上乗せ保険 (業務災害保険・法定外補償保険という商品名であることがあります)

【想定されるリスク②】

第三者もしくは第三者の所有する財物に損害を与えるリスク

⇒請負業者賠償責任保険・生産物賠償責任保険

【想定されるリスク➂】

工事を行っている目的物そのもの(支給材を含む)に損害が発生するリスク

⇒建設工事保険・組立保険

次に、それぞれの保険の概要と必要性についてご紹介します。

1.労災上乗せ保険の概要と必要性

自社の役員・従業員および下請け業者の従業員が業務中・通勤途上で被ったケガを補償するのが労災上乗せ保険です。死亡補償のほか後遺障害補償・入院補償・手術補償・通院補償・休業補償がセットされるのが一般的です。

建設工事現場では元請け企業が政府労災に加入する義務があります。政府労災があれば十分ではないかとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、政府労災にはいくつか注意点があります。

まずは、休業補償が休業前の労働賃金の100%を補償するものではないという点です。休業補償給付は休業前賃金の60%の支給であり、特別支給金を加えても最大で80%の支給となります。

さらに知っておきたいのは、死亡時の給付項目に「慰謝料」が含まれていない点です。

万が一、企業側に安全配慮義務違反が認められる場合、遺族から訴訟される可能性もあります。その場合、「慰謝料」も確実に請求されますので、企業側は手出しをせざるを得ないことになってしまいます。

また、政府労災では、特別加入をしていない限り、一人親方と下請け業者の社長は補償の対象外となっている点も注意が必要です。小規模な建設業者であれば、社長自らが現場で作業することも十分ありえますので、こういった場合もカバーできる労災上乗せ保険が必要と言えます。

労災上乗せ保険は損害保険各社で取り扱われていますが、それぞれ特色があります。

最近ではケガだけではなく病気まで補償するタイプもあるなど進化していますので、加入を検討される場合は複数社に相談されることをお勧めいたします。

2.賠償責任保険の重要性と適用範囲

工事中に不注意により第三者にケガをさせてしまった、第三者の財物に損害を与えてしまったなどのケースでは、損害賠償を請求される可能性があり、その際の賠償金額を補償するのが賠償責任保険です。工事中の賠償事故を補償する保険を請負業者賠償責任保険と呼ぶ保険会社が多いです。

賠償責任保険を検討する際もいくつか注意点があります。

まずは、補償の対象が工事中に限定されていないかという点です。工事が終了し引き渡しが完了した後、施工した工事のミスが原因で、損害が発生するケースがあります。(配管工事の防水対応が不十分であったため、マンションで漏水事故が発生するなど)

このように引き渡し終了後の事故まで補償をしておきたい場合は、請負賠償責任保険では対応ができないため、追加で生産物賠償保険(PL保険と呼ばれることもあります)に加入しておく必要があります。請負賠償責任保険に加入していれば引き渡し後の事故も補償されると誤解されている方もいらっしゃいますので、一度ご加入の保険を確認しておくことをお勧めします。

次に確認をしておきたいのは、加入もしくは加入を検討している支払限度額です。請負業者賠償責任保険には、自動車保険のように対人賠償限度額「無制限」といった設定方法がありませんので、任意の限度額を設定します。

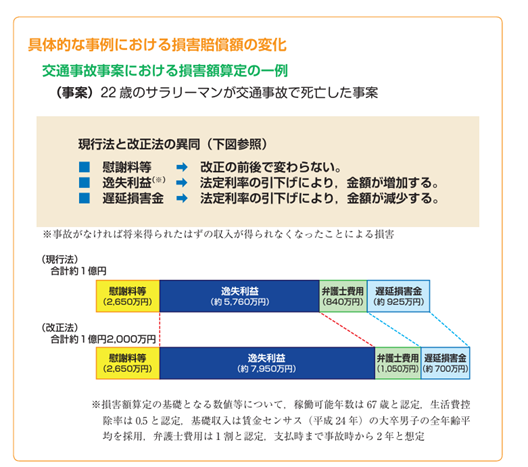

この際に気を付けておきたいのが、2020年4月1日に施行された民法改正です。

この改正では、法定利率が「年5%」から「年3%」に引き下げられました。法定利率が引き下げになると、損害賠償事故発生時の損害賠償額は増加します。

(出典:法務省HP https://www.moj.go.jp/content/001399955.pdf)

請負業者賠償責任保険にご加入中の企業の皆様は、支払限度額がいくらで設定されているのかをご確認いただき、想定されるリスクをカバーできるかどうかをご検討いただくことをお勧めいたします。

3.工事保険の概要と必要性(建設工事保険・組立保険)

工事を行っている目的物そのものが、台風で破損したり、何者かによって放火されたりするなどのリスクがあります。

このような工事の目的物に対する被害をカバーするには「建設工事保険」に加入する必要があります。

※同様の保険種目として、「土木工事保険」や「組立保険」があります。

実施する工事の種類によって加入すべき保険が決まります。

工事現場で発生した、不測かつ突発的な事故によって工事の目的物が損害を被った場合にその損害額が補償されます。工事が終了し、物件が引き渡されたら補償も終了となります。

保険会社ごとに補償内容や加入できる工事の種類が異なりますので、想定されるリスクを補償できる保険会社とプランを選びましょう。

第2章: 保険選びのポイントとコストパフォーマンス

1.保険選びの際に考慮すべき基準とポイント

これらの保険に加入する際に気を付けるべきポイントはどこにあるでしょうか。

さまざまなご意見やアドバイスがあると思いますが、お勧めは「同一の保険会社・担当者から加入する」ことです。

建設業は、さまざまな場所で、多種多様な目的物と向き合って工事をするため、想定外の事故が発生する可能性があります。事故の内容によっては、3種類の保険のうち2種類が同時に対象になる、もしくは3種類とも対象になるといったケースもあるかもしれません。

このような場合、事故処理の窓口が一本化されていると対応がスムーズになるほか、自社の工事内容に対する保険会社側の理解が深まりやすく、提案の精度が上がることも期待できます。

2.コストを抑えつつリスクをカバーする方法

実際に保険に加入する、または現在加入している保険を見直す際に気になるのはやはりコストです。保険料コストを下げる手段として補償を見直すなどの方法がありますが、建設業という業種においては、万が一事故が発生した場合に高額な賠償金を請求されるケースもありえるため、むやみに補償を削るのはお勧めできません。

保険代理店に相談する場合、できれば建設業のリスクをよく把握している会社を選びましょう。複数の保険会社を取り扱っている保険代理店が望ましく、自社に適した保険会社と商品を提案してもらえます。

今回紹介した3種類の保険は、いずれも割引制度があるものが多いです。自動車保険のような等級制度はありませんが、例えば「経営事項審査制度」を受けている企業であれば、その評定値に応じた割引などもあります。事故を削減することで適用できる割引を活用してコストを下げましょう。

最後に「大和ライフネクストができること」

大和ライフネクスト インシュアランスエスコート部では、マンション管理組合様・企業の皆様・個人の皆様を対象に損害保険を提供しています。

経験豊富な事故対応スタッフが在籍しており、年間約4,000件の事故に対応、豊富な事例の蓄積があります。

事故の解決に向け、損害保険がお役に立つように損害保険会社と連携して対応しています。

また、メールマガジンやホームページのコラムを通じて、企業のリスクマネジメントに関する情報や損害保険の新商品・新特約に関する情報を定期的に発信しております。

ご関心がおありの方は、ぜひメルマガ登録をお願いいたします。また、今回のコラムに関する資料をご覧になりたいという方は、お問い合わせ欄より資料請求をお願いいたします。

メールマガジンのご登録はコチラ↓

資料請求・お問い合わせはコチラ↓

こちらは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明」をご覧ください。詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。

ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

<取扱代理店>

大和ライフネクスト株式会社

《インシュアランスエスコート部ソリューション課》

〒107-0052 東京都港区赤坂5-1-33 TEL:0120-75-0032

《インシュアランスエスコート部パートナー課》

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-22 TEL:0120-923-566

(受付時間)平日:午前10時から午後5時まで

2025年4月承認 B25-200115

新着情報・セミナー情報

2025.05.01